Nella certezza della Resurrezione, anche la nostra comunità si unisce al cordoglio delll’Arcidiocesi di Cagliari per...

Verso una Chiesa sorella: intervista a S.E. Mons. Farci

Verso una Chiesa sorella: intervista a S.E. Mons. Farci

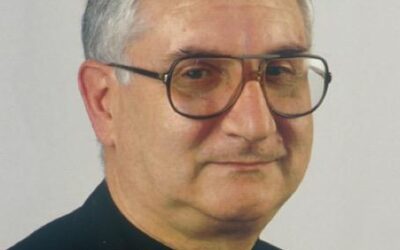

A pochi giorni dalla sua ordinazione episcopale, che avrà luogo domenica 9 febbraio alle 16, nella suggestiva cornice della basilica di Sant’Elena a Quartu, abbiamo rivolto alcune domande a S.E Mons. Mario Farci.

Che ricordi conserva degli anni di discernimento, studio e formazione trascorsi nel nostro Seminario Arcivescovile? Del biennio 1996 – 1998 a contatto con i giovani seminaristi in qualità di Direttore Spirituale?

Sono entrato in seminario a poco più di tredici anni, nel 1980. Da tempo ero attratto dalla vita della Chiesa e dei presbiteri ma avevo preferito frequentare la scuola media nella mia città. Facevo parte di un nutrito gruppo di chierichetti che, tra l’altro, aveva una nutrita squadra di calcio di tutto rispetto. Erano altri tempi ed era naturale che qualcuno di questi facesse un’esperienza in seminario. Direi che i primi anni di seminario, il ginnasio e il liceo, sono stati i più importanti. Poi ho proseguito giorno per giorno fino al seminario maggiore, dove ho sperimentato la passione per la teologia che mi ha permesso di comprendere la fede in modo nuovo e più profondo.

Una volta ordinato prete sono stato anche padre spirituale nel seminario minore per due anni. Un’esperienza ristretta che mi vedeva soprattutto impegnato nel consolare i ragazzi che avevano nostalgia delle loro famiglie e delle loro case.

Dal 1999 è impegnato come Cappellano presso la casa di cura S. Antonio in Cagliari. Come il rapporto con la sofferenza e la vita degli altri può continuare a formare un presbitero? Cosa porta via di prezioso dopo 25 anni?

Arrivai ad essere cappellano ospedaliero in modo rocambolesco. Inizialmente ero stato nominato parroco ma, per difficoltà legate al mio predecessore, mi proposero di andare alla casa di cura S. Antonio, dove sono rimasto per più di 25 anni.

Oggi dico che è stata una esperienza bellissima. Anzitutto nel contatto col personale sanitario, persone che lavorano seriamente, sperimentano la durezza del lavoro ma ogni giorno si adoperano per il bene di chi soffre e poi, l’esperienza più bella, con i malati che ti insegnano a vivere. Mi porto dietro tante loro sofferenze e, soprattutto, tanti loro insegnamenti. Ho sempre voluto mantenere questo incarico, anche da Preside. Quando ero preoccupato o in tensione per qualcosa fuggivo in ospedale in modo che tutto venisse ricondotto nei giusti termini e oggi vedo che questi 25 anni sono proprio volati.

Cosa direbbe a un giovane che le confidasse il desiderio di diventare sacerdote?

A questo giovane direi di fare tutto con calma e senza affanni, di cercare di essere un ragazzo normale, di fare un’esperienza di Chiesa. Gli ripeterei la raccomandazione che in questi giorni, molto frequentemente, mi stanno facendo: «Non montarti la testa!». Gli direi che è necessario formarsi bene, il tempo della formazione non è tempo perso: tutto il contrario!

Inoltre, all’interno di questa formazione, forse per deformazione professionale, cercherei di fargli capire che la formazione teologica è indispensabile, che lo studio non è un optional e serve per aprirci la testa e farci interpretare meglio la realtà. Per un presbitero, soprattutto per un parroco, oggi e domani sarà sempre indispensabile.

Cosa le mancherà maggiormente di questa chiesa diocesana che ha servito per quasi 34 anni?

A Cagliari sono cresciuto, mi sono “fatto le ossa”. Direi che la Chiesa di Cagliari è stato il mio habitat naturale. Credo che mi mancherà un po’ tutto l’ambiente, però … Iglesias non è da meno. Le dimensioni sono, certo, più contenute ma credo possa essere un vantaggio. Ho l’impressione che ciò favorisca non poco la familiarità tra presbiteri e, mi auguro, con il Vescovo. Tengo a ringraziare la chiesa di Cagliari per tutto quanto mi ha dato. Mi sento inviato da questa comunità verso una chiesa sorella ma, in fondo, … la famiglia è la stessa!

Ultime News

In simplicitate cordis: grazie Mons. Piseddu

La comunità di Elmas: una tappa preziosa

Anno nuovo, vita nuova… ma la comunità di Elmas come destinazione di pastorale è rimasta! L’anno accademico che sta...

“Charitas Christi urget nos”

Le parole dell’Apostolo Paolo, “Charitas Christi urget nos” – «l’amore di Cristo ci spinge» – hanno illuminato la vita...